2020,一场新冠肺炎疫情给世界带来巨大冲击,疫情已经持续了五个多月,但眼下来看,似乎仍未有停止的迹象。改变,已经不可避免。

这些改变,既存在于经济层面,也作用于政治层面,对主权国家社会以及国际社会,也将有所重塑。后疫情时代的世界,在很多方面将会以一种新的形式呈现在我们面前。

疫后的世界,人们尤其关心以下命题:经此一“疫”,世界政治格局将会产生怎样的变动?全球化是否还会继续,下一步走向如何?中美关系面临怎样的前景?对中国而言,这次疫情带来哪些“危”,又孕育着哪些“机”?

带着这些问题,我们采访了新加坡国立大学东亚研究所前所长郑永年教授。郑永年成长于中国,求学于中美,就职于欧亚,他既有广阔的国际视野,也有对祖国的深切关怀,常有独到见解,是近年来国际上影响力最大的中国问题专家之一。

郑永年教授认为,这次疫情将深刻影响地缘政治;全球化不会停止,但将进入“有限全球化阶段”;中美关系更加复杂,但对中国也意味着诸多机会,关键看中国如何去把握。

疫情对世界政治经济的影响可能超出想象

新京报:郑教授你好,感谢你能接受我们的采访。现在新冠肺炎疫情仍是全球舆论关注的重要话题。大家都知道疫情对世界格局的影响将不可避免,有人认为,世界会陷入地缘政治竞争,你如何看待这种观点?

郑永年:我觉得不管有没有疫情,地缘政治一直在变动。实际上地缘政治的变动跟大国的兴衰有很大关系。譬如保罗·肯尼迪所说的“大国的兴衰”,包括修昔底德陷阱,它们都是地缘政治引起的。基辛格相信地缘政治。

那么,疫情对地缘政治当然也有影响,这种影响主要存在于三个方面——

首先是对大国本身有影响。在这次抗疫中,有的国家抗疫比较成功,就能及时对疫情造成的冲击止损;而有些国家不太理想,比如美国,目前感染病例已超过213万,死亡超11万,且疫情还在蔓延,现在又出现了抗议示威运动,对美国的社会经济冲击巨大,这最终也会影响本国经济社会发展。

其二,疫情对国家之间的关系会造成影响,这里的重点是中美关系。其实在疫情之前,地缘政治的影响已经开始了,表现就是中美贸易摩擦。而疫情加快了中美地缘政治的变动,比如最近美国禁止部分中国留学生和研究者入境,这是地缘政治影响的一个侧面。

地缘政治影响的体现,除了大国内部、国家之间,还有第三个层面,即国际组织层面。国际组织一直很重要,二战以后,国际组织在协调各个国家之间的利益纠纷、促进世界和平发展方面发挥了巨大作用。但现在,我们看到,国际组织在疫情期间影响力变弱,联合国能做的很少,WHO也受限明显,难有有效决议与行动。

所以,我觉得这次疫情对地缘政治的影响是全方位的,而且可能超出我们的想象。

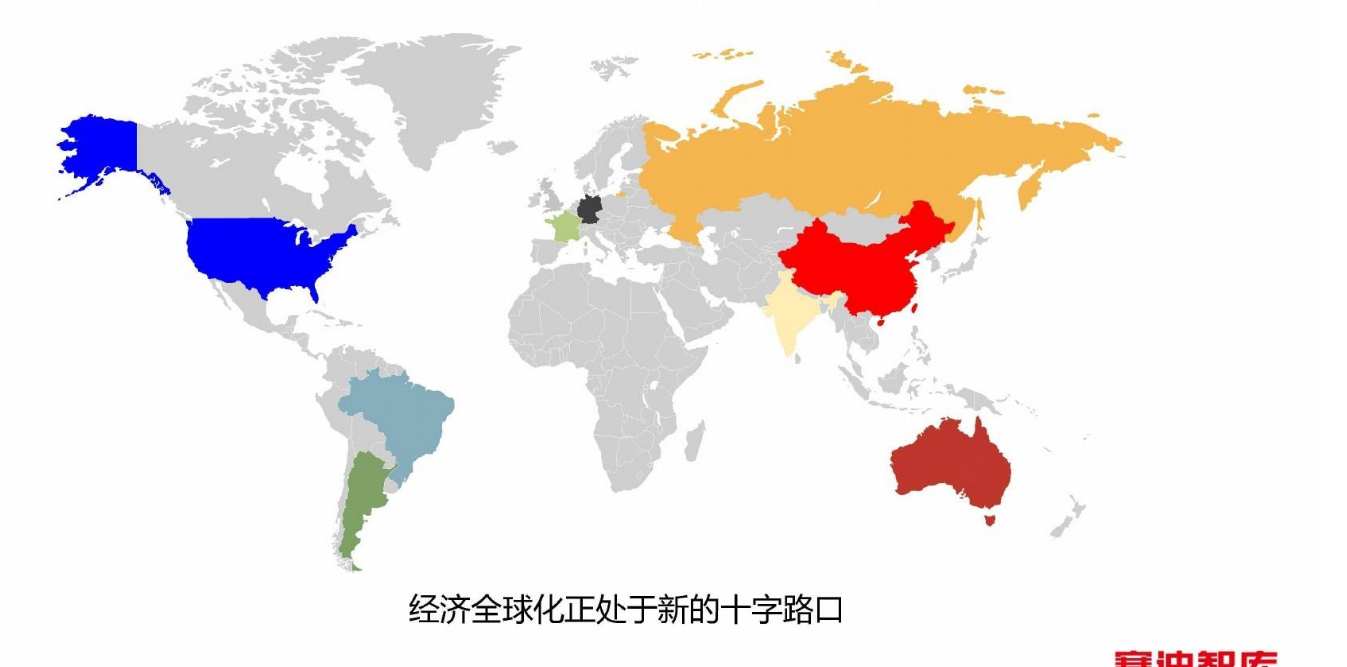

新京报:这次疫情,世界供应链、产业链受到巨大冲击,人们反复提及,经济全球化不可避免地受到影响,你如何理解这个问题?

郑永年:当我们说经济全球化,我们首先要了解全球化本身的形式与内容,它们在不同的历史阶段是不一样的。

其实没有一个统一的全球化概念。马克思在《共产党宣言》里就已经提到经济全球化了,那个时候的全球化主要是帝国主义、殖民主义。无论是马克思时代还是一战以前的全球化,我觉得全球化主要是区域性的,主要集中在西方国家。比如帝国的殖民地政策,也是一种全球化。

二战后到上世纪80年代的全球化又是另外一种全球化。这个时期的全球化是基于主权经济体的全球化,其具体形式与特征是制造整产品。

到第三个阶段,也就是从上世纪80年代到现在为止的全球化,又是另一种全球化。哈佛大学经济学教授达伊·罗德里克有个说法叫“超级全球化”,我自己把它称为无限度的全球化,就是不再以主权经济体为基础的全球化。从这个意义上讲,主权国家失去了它的经济主权。

这一波全球化使得产品形式再次发生变化,以前是整产品,而后来就是组装品。这一波全球化之下,个人财富在分化,社会中产阶层急剧缩小,社会群体遭到破坏,主权国家税收就业受到冲击。这是出现今天美国到处抗议的根源,也是特朗普白人民粹主义的根源。

新京报:那经过疫情,经济全球化将会是怎样的走向?

郑永年:我认为,疫情发生后,上世纪80年代以来的“超级全球化”已经走不下去了,但全球化不会停止,只是形式内容将会改变。

全球化本身是资本运作的产物,流动是资本的天然属性,资本必须去到能赚钱的地方,资本如人的血液,一旦流动停止,就会死掉。所以全球化不会停止。政治人物可以限制它,但消灭不了它,也阻挡不了它。

但是,疫情之后,全球化将进入一种“有限全球化”,会强化主权政府的经济主权,比如把国家安全的东西牢牢掌控在自己手里,还要把跟老百姓生命安全有关的产业尽量放在国内。这次疫情就提醒大家最需要的是口罩、洗手液、防护服、呼吸机等。经过这次教训,主权国家会将这些产业放到自己的国家。

另外一个走向是分散风险,各国在世界范围内的产业布局不会太集中,尽量把产业链放在不同国家。这是经济理性,而不是出于政治考量。

“中美国”不复存在,但中美不会脱钩

新京报:众所周知,这次疫情让中美关系广受关注。2007年,英国历史学家尼尔·弗格森曾创造了一个新词——“中美国”,经过这次疫情,你觉得“中美国”这个概念还会成立吗?

郑永年:“中美国”是一种现象描述,说的是美国跟中国之间的劳动分工,中国生产、储蓄,美国消费,它无非描述了中美之间经济上的高度依存关系。

但是,第一,这种关系并不平等;第二,因为不平等,所以不可持续。即使没有新冠肺炎疫情,也是不可持续的。因为在这种所谓的“共生关系”中,中国出制造,美国出思想,美国永远掌握高附加值,而中国只有低附加值。从道义上讲,这种不平衡的关系迟早要打破。另外,“中美国”只是描述一个经济现象,并没有考虑到两个大国之间的安全关系。自从特朗普上台以后,“中美国”这个概念就已经没有了。

新京报:那中美关系会往哪个方向走?

郑永年:我认为,只要美国还是资本主义,只要资本还要流动,只要中国继续改革开放,这两个经济体不可能完全脱钩,但它们之间的相互依存度会降低,不可能像“中美国”那么紧密了。两个体系、两个市场已经形成:一个以美国为中心的体系,一个以中国为中心的体系;一个以美国为中心的市场,一个以中国为中心的市场。但两个体系不会完全脱离。

必须清醒认识到,美国不是铁板一块,美国搞脱钩也好,呼吁对中国施行强硬政策也好,主要是美国的行政当局在做。但这不能代表其他群体的声音。

华尔街给中国施压,不是为了孤立中国,而是为了挣更多的钱。从资本主义的发展历史来看,资本会战胜行政力量。美国从19世纪末20世纪初提出门户开放政策以后,从来没有放弃过一块可以赚钱的地方。资本是最理性的,中国市场这么大,美国不可能放弃。

主权大国在国际组织中角色转变,呈现微妙局面

新京报:这一次,我们几乎没有看到有效的国际合作,你如何看待这种“尴尬”?

郑永年:这就要回到你第一个问题了:地缘政治变化了,疫情影响了各个国家内部的发展,影响了各个国家之间的关系,也影响了国际组织。

国际组织之所以没能发挥有效作用,还是因为主权国家内部的问题。美国如果内部治理得好,没有出现今天这样的民粹主义,它会继续扮演国际领导者角色。

目前的情况是:美国衰落了,但其他国家还没有那么强大,国际关系只能维持一个微妙格局。

而国际组织只是一个虚体,国际组织背后是主权国家。主权国家有了分歧,无法达成共识,就不能合作。联合国如此,世卫组织如此,世贸组织也是如此。归根结底,这也是地缘政治的影响。

中国要走向更加强大,需保持原创能力与开放心态

新京报:这次疫情给包括中国在内的很多国家带来了一个非常大的冲击,但它是否也孕育着一些机会,对中国而言,有哪些机会?

郑永年:机会肯定有,主要分两个层面。

首先是国内产业链与技术升级。中国虽然是工业部门最齐全的一个国家,什么都能生产,而且生产量很大,但产业链偏低端,附加值低,原创性的东西太少。

每个世界强国都是靠自力更生起来的。英国通过工业革命,美国通过重商主义,日本、韩国通过迅速消化西方技术,然后再转化为自我创新;德国以前比英国落后多了,但通过创新,也成为世界强国。

所谓原创,就是大国重器,不是说一定要大,而是要有创新性、独特性。所以我说,“原创、原创、原创”,重要的事情一定要说三遍。中国数量型经济发展阶段已经过去了,未来要发展质量型经济,质量型经济的基础就是原创。

其次,疫情对中国与各国的关系也是个机会。国际关系很多时候不以我们的主观意志为转移,中国无意跟哪个国家冷战,更无意于热战,要达成这个目的,中国就要寻求国际关系调整。目前,美国要搞新G7,但中国跟意大利、德国关系也不错,所以只要我们做得好,就可以重塑国家间的关系。现在,再也没有冷战时期的东西方了。

同时,虽然美国领导力下降,但我们也不要轻视美国。这次新冠肺炎疫情以及当下的抗议示威活动,对美国的伤害当然很大,但动摇不了美国的国本。

客观来看,美国每一次危机,它的领导力都会受到影响,但危机之后,美国的硬实力其实都有上升之势。不妨观察一下,美国的金融制度、很多尖端技术,都还没有一个替代品出现,对此,我们要有足够理性的认识。

所以美国现在的问题主要是政治问题,上世纪60年代是政治问题,90年代是政治问题,现在同样是政治问题。我们要头脑冷静,立场客观。尤其是不要民粹主义,要始终保持开放的态度看待美国,这才是大国心态。保持这种心态,中国就能打造一个更大的开放格局,国力变得更强大。

全国咨询电话

全国咨询电话

全国咨询电话

全国咨询电话

TOP

TOP